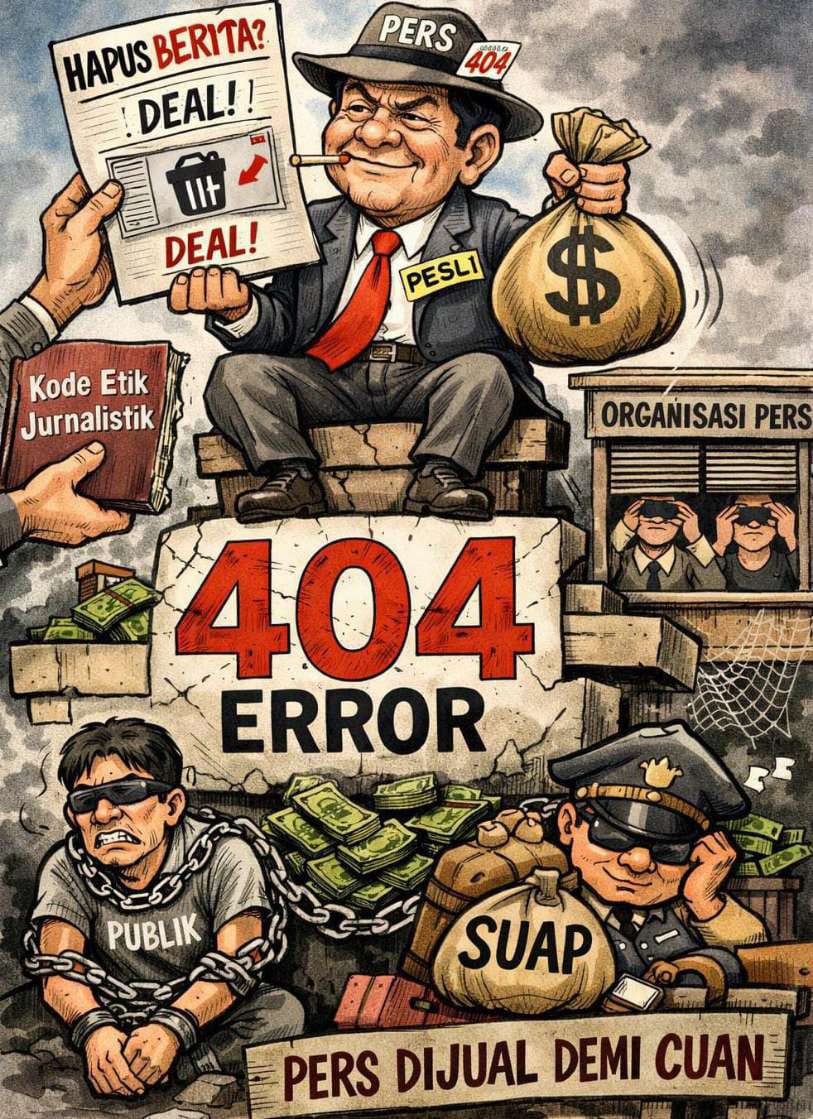

OPINI, — Angka 404 dalam dunia digital berarti error, halaman tidak ditemukan.

Namun ketika angka itu melekat pada perilaku seorang jurnalis, maknanya jauh lebih memalukan, etika tidak ditemukan, integritas menghilang, dan martabat profesi tersesat.

Jurnalis 404 bukan sekadar istilah satire. Ia adalah potret buram praktik jurnalistik yang menyimpang, ketika berita tidak lagi menjadi sarana pencarian kebenaran, melainkan sekadar umpan untuk membuka pintu negosiasi, intimidasi, dan transaksi.

Ujungnya satu: cuan.

Tidak ada yang salah dengan mencari nafkah. Tetapi ketika profesi mulia ini direduksi menjadi alat tekanan dan tawar-menawar, maka yang runtuh bukan hanya nama pribadi, melainkan kepercayaan publik terhadap pers secara keseluruhan.

Ironisnya, sebagian oknum justru seperti kecanduan 404. Mereka tahu itu salah, tahu itu hina, namun tetap melakukannya.

Seolah tidak ada rasa malu berdiri di atas papan bertuliskan “404”, sambil menyebut diri sebagai wartawan.

Padahal Aturan Sudah Jelas

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 6 menegaskan fungsi pers:

memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, serta mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.

Praktik 404 jelas mengkhianati fungsi tersebut.

Lebih tegas lagi, Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menyatakan:

• Pasal 2: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional.

• Pasal 4: Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

• Pasal 6: Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Apa itu 404 jika bukan penyalahgunaan profesi?

Apa itu 404 jika bukan suap yang dibungkus ancaman pemberitaan?

Lalu, Di Mana Sanksinya?

Pertanyaan paling menyakitkan justru muncul di sini:

Di mana organisasi pers?

Di mana Dewan Pers?

Di mana rasa tanggung jawab kolektif menjaga marwah profesi?

Seharusnya, oknum jurnalis penikmat 404 layak dikenai sanksi tegas, mulai dari:

• Teguran keras dan terbuka oleh organisasi pers.

• Pencabutan kartu keanggotaan organisasi.

• Rekomendasi pencabutan kompetensi wartawan.

• Jika mengandung unsur pemerasan atau gratifikasi, diproses secara hukum pidana, bukan lagi sekadar etik.

Pembiaran hanya akan melahirkan generasi wartawan baru yang menganggap 404 sebagai hal lumrah, bahkan normal. Ini jauh lebih berbahaya daripada satu-dua oknum nakal.

Menjaga Pers, Menjaga Harga Diri

Pers tidak akan hancur karena kritik. Pers justru hancur karena diam terhadap kebusukan di tubuhnya sendiri.

Jika organisasi pers buta dan tuli terhadap praktik 404, maka yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi, tetapi masa depan jurnalisme itu sendiri.

Semoga tidak banyak wartawan yang tergelincir dan menjadi anggota abadi 404.

Karena pada akhirnya, bukan publik yang akan bertanya,

melainkan nurani sendiri:

Masihkah pantas menyebut diri wartawan, jika etika saja tak ditemukan?