BANGKA BELITUNG — Wacana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) kembali mengemuka di Indonesia. Pemerintah pusat menyebut energi nuklir sebagai salah satu opsi strategis dalam transisi menuju energi bersih. Namun, rencana besar ini menimbulkan dilema nasional sekaligus gejolak lokal, terutama setelah muncul rencana pembangunan PLTN berbasis thorium oleh PT Thorcon Power Indonesia di Pulau Gelasa, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Di satu sisi, kebutuhan akan energi bersih dan keandalan pasokan listrik jangka panjang menjadi alasan kuat. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran atas risiko keselamatan, kesiapan sumber daya manusia, regulasi, dan penerimaan sosial masyarakat setempat.

Menurut Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah telah memasukkan rencana pembangunan PLTN pertama berkapasitas sekitar 500 MW yang ditargetkan beroperasi pada dekade berikutnya. Pemerintah juga membahas potensi kapasitas hingga beberapa gigawatt untuk jangka panjang.

Para pendukung PLTN menilai tenaga nuklir mampu menjadi base-load energy yang stabil dan rendah emisi karbon. Teknologi baru seperti Small Modular Reactor (SMR) dianggap cocok untuk negara kepulauan seperti Indonesia karena berskala kecil, modular, dan relatif cepat dibangun.

Namun, sejumlah pakar memperingatkan bahwa ekosistem pendukung PLTN di Indonesia belum matang, mulai dari rantai pasok dan industri komponen hingga regulasi keselamatan dan pengawasan. UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran bahkan sedang direvisi agar selaras dengan kebutuhan investasi komersial dan standar keamanan modern.

“Indonesia belum punya ekosistem yang siap sepenuhnya. Bukan hanya soal teknologi, tapi juga SDM dan kelembagaan,” ujar salah satu pejabat Bappenas dalam forum energi nasional, 2025.

Indonesia masih kekurangan tenaga ahli reaktor, operator berpengalaman, dan insinyur keselamatan nuklir. Sementara itu, risiko bencana alam seperti gempa dan tsunami menjadi pertimbangan serius mengingat kondisi geografis Indonesia yang rawan.

Pengalaman internasional — termasuk tragedi Fukushima 2011 — menjadi pengingat bahwa keselamatan dan transparansi publik adalah kunci kepercayaan sosial terhadap proyek nuklir. Selain risiko kecelakaan, pengelolaan limbah radioaktif jangka panjang juga menjadi isu yang sensitif, baik secara politik maupun sosial.

Pulau Gelasa di Bangka Tengah mendadak menjadi sorotan ketika PT Thorcon Power Indonesia mengumumkan rencana uji proyek PLTN berbasis thorium dengan teknologi SMR. Proyek ini diklaim aman, ramah lingkungan, dan menjadi pilot project untuk energi masa depan Indonesia.

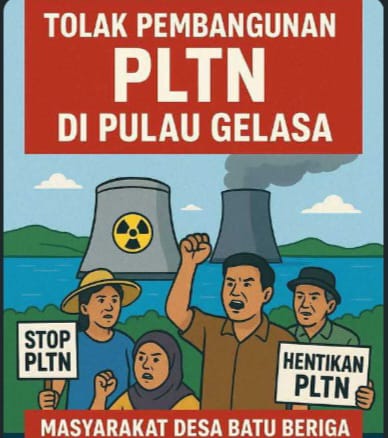

Namun, sejumlah kalangan menilai proyek tersebut minim konsultasi publik. Tokoh masyarakat di Desa Batu Beriga dan sekitarnya menolak keras pembangunan itu karena khawatir terhadap risiko radiasi, dampak ekologi laut, serta potensi relokasi warga.

“Jangan jadikan Bangka Belitung sebagai kelinci percobaan teknologi nuklir,” ujar seorang warga dalam rembuk kampung membahas penolakan pembangunan PLTN di Pulau Gelasa.

Penolakan ini kontras dengan klaim riset yang menyebut 85 persen masyarakat Babel mendukung PLTN — riset yang ternyata difasilitasi oleh pihak Thorcon sendiri, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai objektivitasnya.

Teknologi SMR (Small Modular Reactor) seperti yang ditawarkan Thorcon memang menjanjikan: kapasitas kecil (sekitar 100–300 MW), konstruksi modular, dan sistem pendinginan pasif yang diklaim lebih aman. Namun tanpa kerangka hukum dan sistem pengawasan nuklir yang mutakhir, proyek semacam ini berisiko menabrak batas regulasi dan mengancam keselamatan jangka panjang.

Kementerian ESDM bersama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) menegaskan bahwa seluruh proyek nuklir — baik riset maupun komersial — wajib memenuhi standar internasional IAEA (Badan Energi Atom Internasional) sebelum mendapat izin pembangunan.

Dengan meningkatnya permintaan listrik nasional dan target net zero emission 2060, pemerintah dihadapkan pada dilema: tetap bergantung pada batu bara, atau membuka babak baru dengan energi nuklir. Namun, pilihan ini tidak boleh tergesa.

Para ahli menyarankan agar Indonesia memulai dari tahap pilot project di kawasan terkendali, memperkuat SDM dan lembaga pengawas, serta membangun komunikasi publik yang transparan sebelum masuk tahap komersial penuh.

Kebijakan strategis yang disarankan antara lain:

1. Percepat revisi regulasi nuklir agar sesuai dengan standar keselamatan internasional dan kepastian investasi.

2. Bangun kapasitas SDM dan lembaga pengawas melalui kerja sama internasional dan pelatihan berjenjang.

3. Lakukan evaluasi independen terhadap setiap proyek PLTN daerah, termasuk Thorcon di Pulau Gelasa, dengan melibatkan akademisi dan masyarakat lokal.

4. Kembangkan roadmap ekosistem nuklir nasional yang realistis, tidak bergantung pada impor teknologi.

5. Fokus pada SMR sebagai proyek percontohan bertahap, bukan langsung skala besar.

PLTN memang menjanjikan masa depan energi bersih dan stabil bagi Indonesia. Namun tanpa kesiapan regulasi, SDM, dan penerimaan publik, proyek ini bisa berubah menjadi bom waktu kebijakan.

Kasus di Pulau Gelasa menjadi cermin penting: dalam urusan nuklir, kepercayaan publik sama pentingnya dengan teknologi itu sendiri.